Ключ к прогнозированию дрожи Земли

Часть первая. Какие существуют причины землетрясений и извержений вулканов на нашей планете

Изложение этого материала максимально упрощено, но всё равно требует вдумчивого отношения от читателя. Выполненные аналитические расчёты опущены и рассматриваются только их результаты. Для лучшего понимания и избегания путаницы статья разбита на несколько частей, каждая из которых описывает сейсмические процессы для различных частей континентальных и океанических плит планеты.

1. Образование трещин в породах земной коры – как причина землетрясений и извержений вулканов

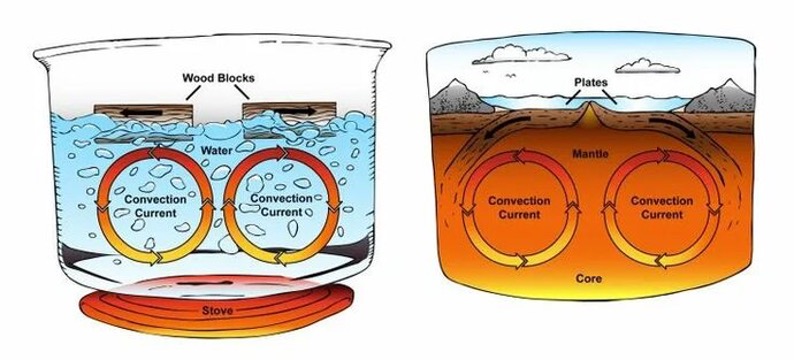

Существующая теория тепловых конвекционных потоков на Земле, пытающая объяснить причины землетрясений на Земле движением тектонических плит, является крайне неубедительной. Достаточно примитивная схема сравнения тепловых конвекционных потоков в нагретой в кастрюльке жидкости и в расплавленной мантии Земли (рис. 1) у многих специалистов, не являющихся сейсмологами, может вызвать только ироническую улыбку и множество каверзных вопросов.

Следует напомнить, что основы общей теории конвективных течений были заложены ещё в работах Альберта Бенара (1901) и Джона Рэлея (1916), не имеющих какого-либо отношения к расплавленной мантии Земли. Начиная с 70-х годов прошлого века изучение свойств тепловой конвекции в мантии Земли проводилось в основном методами численного моделирования. Решение этой задачи выполнялось приближенно с различными упрощениями. Например, Фёдор Рихтер (1973-1977) изучал тепловую конвекцию в мантии применительно к механизмам тектоники литосферных плит, Валерий Трубицын и Владимир Рыков (1994-2000) исследовали тепловую конвекцию в земной мантии с использованием предполагаемых распределений физических параметров мантии.

Рис.1. Схема сравнения тепловых конвекционных потоков в кипящей воде и раскаленной мантии Земли

В теории тепловых конвекционных потоков считается, что сейсмические волны возникают при землетрясении из-за смещения горных пород в недрах Земли. То есть, землетрясения – это подземные толчки, которые вызывают колебания земной поверхности, и волны распространяются от очага землетрясения (гипоцентра) во все стороны.

Предполагается следующий механизм возникновения сейсмических волн: по мере движения литосферных плит в породах земной коры накапливаются напряжения и, когда напряжение на отдельном участке превышает предел прочности породы (на растяжение!?), происходит разрыв с мгновенным высвобождением энергии в виде сейсмических волн. Чем больше накопленное напряжение, тем сильнее землетрясение. Добавим, что скорость распространения сейсмических волн зависит от плотности и модулей упругости породы, в которых распространяются волны. Как правило, скорость волн убывает с уменьшением глубины: в верхних слоях земной коры – 1-8 км/с, на уровне мантии – около 13 км/с.

Но предлагаемый механизм возникновения сейсмических волн не объясняет разницу в силе землетрясений, так как никакого накопления напряжений в породах быть не должно – как только напряжение на отдельном участке превышает предел прочности породы (на растяжение!?), сразу должен происходить разрыв участка породы с образованием сейсмических волн. Этот процесс должен повторяться на других критических участках породы без всякого накопления напряжений. Получается, что мощность землетрясения зависит от размеров критического участка породы, в пределах которого напряжения одновременно превышают предел прочности породы (на растяжение!?)? Но, с точки зрения сопротивления материалов, образование таких больших участков в литосферных плитах практически невозможно.

Более правдоподобное объяснение образования сейсмических волн при землетрясениях дают исследования образования трещин в твёрдом теле. При образовании трещины в твёрдом теле возникают волны напряжений и деформаций. Характер волнового процесса зависит от структуры материала, вида напряжённого состояния и условий нагружения. Эти факторы определяют тип образовавшейся трещины (нормального отрыва, поперечного или продольного сдвига) и возможность волнового процесса разрушения.

Исследованиями установлено, что трещины в зависимости от скорости деформирования и уровня действующих усилий могут медленно затухать или лавинообразно продвигаться. В одной из рассматриваемых моделей считается, что ветвление трещины происходит в результате волнового взаимодействия между микроветвями и магистральной трещиной.

Очень интересно, что при исследовании разрушения образцов титана из титанового сплава ВТ6 с шевронным надрезом было установлено, что разрушение развивается по механизму нелинейной волны нормального отрыва, которая зарождается в вершине шевронного надреза и распространяется с замедлением вдоль поперечного сечения.

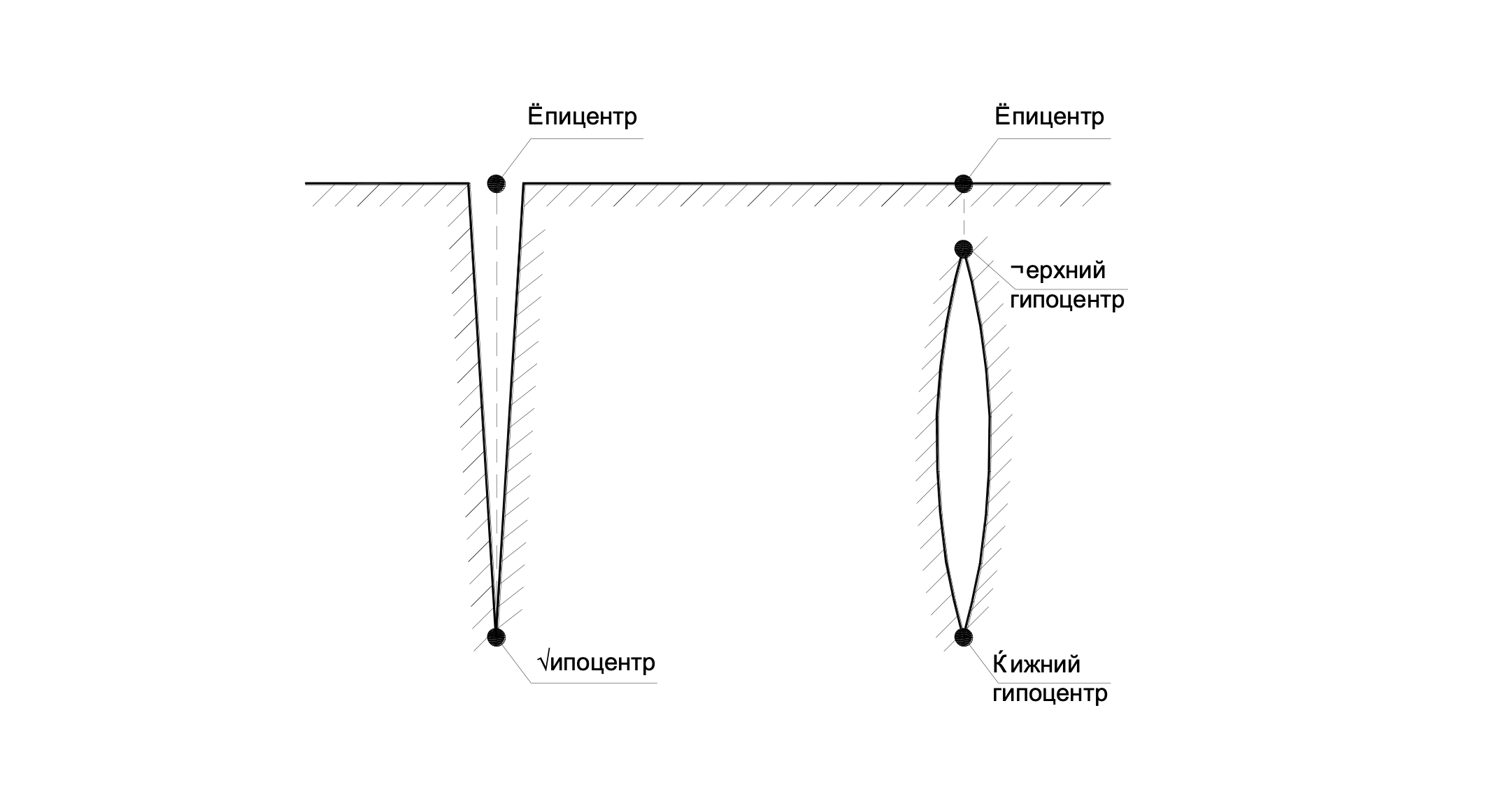

Теория образования трещин в твёрдом теле может быть взята в качестве объяснения причины землетрясений, которые происходят вследствие образования глобальных многокилометровых трещин в земной коре. Распространение сейсмических волн идёт от вершин трещин, которые и являются гипоцентрами землетрясений. Предположительно сейсмическая трещина может иметь как один, так и два гипоцентра (рис. 2): если трещина выходит на поверхность земли, то она имеет один гипоцентр, если не выходит, то она имеет два гипоцентра – нижний и верхний.

В обоих случаях эпицентром землетрясения является участок на поверхности земли. Так для двух разрушительных землетрясений в Турции 6 февраля 2023 года глубина нахождения гипоцентров, определенная различными сейсмическими центрами разных стран сильно отличалась: для первого землетрясения глубина гипоцентров составляла 5 км или 10 км, для второго – 5 км, 7,4 км или 13 км. Вероятно, не подозревая об этом, наблюдателями определялись глубины как нижних, так и верхних гипоцентров землетрясений.

Рис. 2. Положение гипоцентров землетрясений при образовании сейсмических трещин различной формы

С учётом вышеизложенного проанализируем причины землетрясений, исходя не из сомнительной и не доказанной теории тепловых конвекционных потоков в мантии Земли, а из проверенных практикой законов строительной механики и сопротивления материалов для упруго-пластичных материалов.

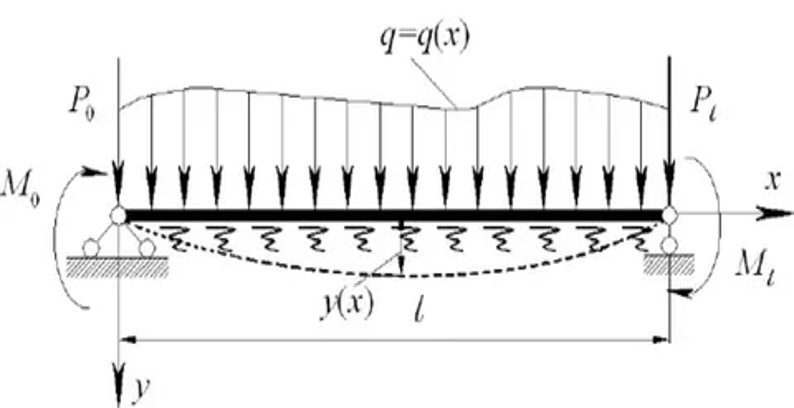

Для теоретического анализа причин землетрясений представим участки континентальных и океанических плит над упруго-пластичной мантией в виде условной модели – балки на упругом основании, загруженной вертикальным давлением от собственного веса плит и, для океанических плит, воды (рис. 3), а также горизонтальными нагрузками от приливов в морях и океанах.

Рис. 3. Модель земной коры в виде балки на упругом основании

Имеющиеся исследования показывают, что используя эту модель, можно приблизительно вычислить деформации, а также нормальные и касательные напряжения в сечениях литосферных плит. На рис. 4 показаны, полученные группой российских исследователей, амплитуды упругих прогибов балки на упругом основании в случае приложения сосредоточенной вертикальной нагрузки, например, от крупного водохранилища. Соответствующие эпюры изгибающих моментов в балке качественно будут иметь такой же вид.

Рис. 4. Амплитуда упругих прогибов балки на упругом основании при действии сосредоточенной нагрузке

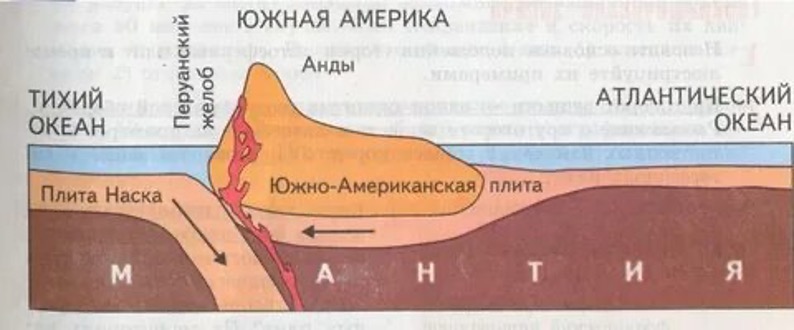

Проанализируем, дополним и обобщим исследования напряженного состояния земной коры при помощи модели балки на упругом основании. При действии распределённой нагрузки от собственного веса континентальной плиты с прибрежными участками (рис. 5) амплитуда упругих прогибов среднего нижнего участка на рис. 4 будет вытянута по горизонтали, а примыкающие к ней соседние верхние участки (прибрежные участки плиты) будут иметь меньшую длину. Крайние нижние участки на рис. 4 показывают амплитуду упругих прогибов океанических плит (рис. 5) от вертикальной распределённой нагрузки собственного веса плит и воды. Соответствующий вид будут иметь и эпюры изгибающих моментов в балке. В качестве наглядного примера для вышеизложенного на рис. 5 показана Южно-Американская континентальная плита с двумя прибрежными участками и океанами.

Рис. 5. Континентальная часть и прибрежные участки Южно-Американской плиты с примыкающими океаническими плитами

2. Напряженное состояние частей континентальных плит, удалённых от побережий

В верхней части континентальной плиты, удалённой от побережий, от действия собственного веса плиты будут возникать сжимающие напряжения, которые с глубиной будут уменьшаться, постепенно переходя в растягивающие напряжения. Приливы в океанах будут создавать дополнительные сжимающие напряжения в верхней части континентальной плиты. В плите возникает знакопостоянный цикл сжимающих напряжений. При этом величина сжимающих напряжений от приливов является амплитудой (алгебраической разностью между максимальным и минимальным напряжениями в одном цикле) цикла.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. Количество приливов в морях и океанах (дважды в сутки) за 11,5 тысячи лет, после превращения Луны в постоянный спутник Земли, составляет порядка 1.656.000. К этому следует добавить миллиарды приливов в морях и океанах при периодических сближениях Луны и Земли в прошлом, до захвата Луны гравитационным полем Земли и превращении Луны в спутник Земли. Очевидно, что при таком количестве циклов нагружения усталость (сопротивление материалов циклическим нагружениям разного уровня) отдельных участков гранитов и базальтов континентальных и океанических плит будет значительно ниже, чем их обычная прочность, как при сжатии, так и при растяжении.

При сжатии, как и при растяжении, первоначально из-за усталости в породах континентальной плиты образуются микротрещины вследствие его разрушения в местах концентрации растягивающих напряжений (там, где нарушена сплошность пород), в направлении параллельном сжатию.

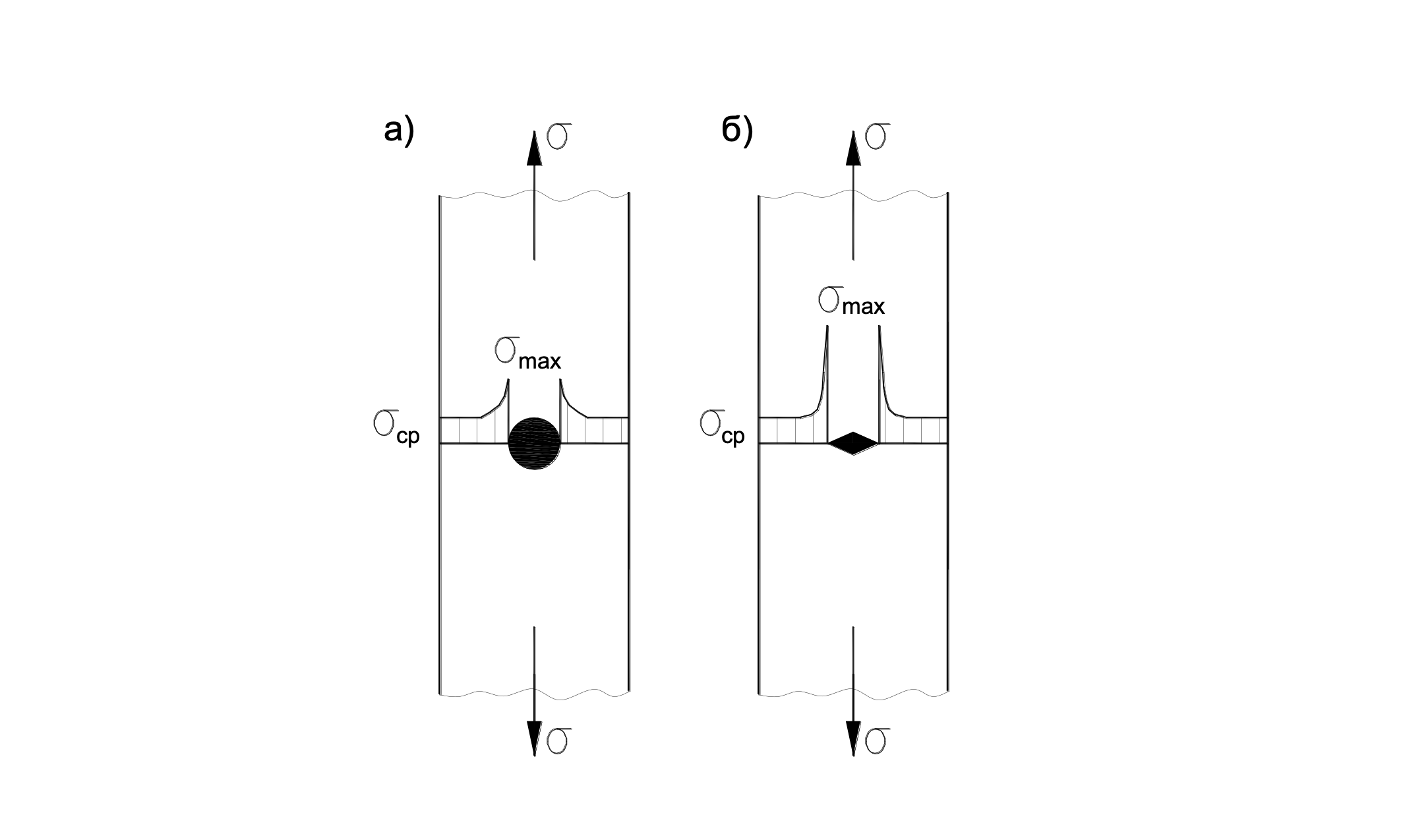

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. Коэффициент концентрации напряжений – это отношение пределов выносливости материала без концентратора и с концентратором напряжений. Одним из самых опасных концентраторов напряжения является трещина. Коэффициент концентрации напряжений К может достигать сотен, а в некоторых случаях даже тысяч раз. Трещина характеризуется двумя параметрами: глубиной и радиусом вершины. Вблизи вершины возникает скопление силовых линий, поэтому в этой области напряжения превышают средние напряжения в К раз. Чем больше глубина трещины и острее её вершина, тем больше коэффициент концентрации напряжений и, следовательно, выше механические напряжения вблизи вершины трещины (рис.6). Например, для трещины глубиной 4 мм и радиусом вершины трещины 0,0001 мм напряжения в вершине будут превышать средние в 200 раз.

Рис. 6.Формы концентраторов напряжений

То есть, идёт образование горизонтальных микротрещин. При циклическом нагружении горизонтальные микротрещины растут, сливаются и образуют горизонтальные макротрещины. При этом более глубокие древние породы, с большим количеством циклов нагружения, будут более трещиноватыми, чем более молодые верхние породы, с меньшим количеством циклов нагружения.

Подтверждением этому могут являться результаты бурения Кольской сверхглубокой скважины, бурение которой велось с 1970 по 1991 годы на Кольском полуострове. При бурении было установлено, что граниты не переходят в прочный базальтовый слой, а под ними располагаются древнейшие архейские гнейсы (архейская эпоха – древнейшая геологическая эра Земли, которая началась примерно 4 миллиарда лет назад), которые относят к трещиноватым (имеющим многочисленные горизонтальные трещины) гранитным породам (рис. 7). Очевидно, что с удалением от побережий процесс образования горизонтальных трещин в континентальной плите замедляется.

Рис. 7. Гнейсы – древний трещиноватый гранит

(Продолжение следует)

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!

Период между отказом от старой теории и принятием

новой теории причин землетрясений может быть достаточно длительным и занять

несколько десятков лет. Из-за непонимания истинных причин землетрясений

существующей научной школой, то есть учеными-сейсмологами, и не принятием

необходимых мер, будут происходить «неожиданные» землетрясения и в «неожиданных»

местах. Погибнет множество людей. Выводы из новой теории причин землетрясений

очень просты – любой крупный водоем (в том числе и водохранилища ГЭС) является

причиной землетрясений в его окрестностях. Сначала слабых, а затем и сильных.

Для прогнозирования сильных землетрясений необходимо тщательно наблюдать за

слабыми землетрясениями (тремором). Концентрация треморов на небольшом участке –

это сигнал о будущем сильном землетрясении. Для наблюдения за тремором нужны

сейсмостанции и чувствительные сейсмометры. И, конечно, сейсмическое районирование

должно быть скорректировано с учетом наличия крупных водоемов на конкретной местности.

Очень хочется получить отзыв от ученых-сейсмологов с доказательствами

ошибочности новой теории. Боюсь, что они будут молчать …