Вот это поворот!

В России снова обсуждают амбициозный советский проект переброски северных рек в южные регионы. Пока – на уровне учёных…

Пробный шар в массы был вброшен на последнем заседании научного Совета отделения наук о Земле РАН «Водные ресурсы суши». А именно – академики предложили изучить возможность перенаправления части стока реки Обь в Узбекистан и другие страны Центральной Азии, чтобы помочь с дефицитом воды дружественным народам.

Учёные планируют обратиться в Министерство образования и науки РФ за финансированием исследований. Современный вариант отличается от советского: вместо открытых каналов предлагают закрытый трубопровод из полимерных труб, что должно минимизировать экологические потери. Стоимость проекта оценивают минимум в 8 триллионов рублей, сроки реализации – не менее десяти лет.

Проект касается не только Оби – на заседании упоминали и переброску стока Печоры и Северной Двины в бассейн Волги для нужд южных регионов России. Академик Роберт Нигматулин, выступивший на Совете, подчеркнул: в Центральной Азии дефицит воды приводит к засухам и падению урожайности, а население растёт, достигая 80 миллионов человек. Переброска 20-70 кубических километров воды в год – это лишь малая часть общего стока Оби в 3.000 кубических километров, – могла бы смягчить кризис и даже снизить тепловую нагрузку на Арктику.

Предлагаются проекты разного масштаба, в том числе и более скромные, которые направлены сугубо на водоснабжение Донбасса. По предварительным прикидкам, трубопровод из Северной Двины и Печоры в Донбасс должен обеспечить не только питьевую воду в новых регионах, но и решить общие проблемы водного хозяйства на юге страны, особенно в районе Нижнего Дона.

Идея поворота северных рек витала в воздухе ещё давно. О такой возможности в 1948 году в письме руководителю СССР Иосифу Сталину написал академик, географ и геолог Владимир Обручев, однако Глава государства отнёсся к идее скептически.

Тем не менее, проект заинтересовал представителей южных регионов страны, которые стали настойчиво лоббировать его продвижение на всесоюзных совещаниях в Ташкенте, Алма-Ате, Москве, Новосибирске. Понадобилось больше 20-ти лет, чтобы в 1970 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление № 612 «О перспективах развития мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971-1985 годах». В нём была объявлена первоочередная необходимость ежегодной переброски 25-ти кубокилометров воды (объём крупного водохранилища) к 1985 году.

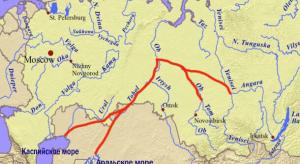

Трасса была выбрана к 1976 году, началось поэтапное разработка проекта, но 14 августа 1986 года было решено прекратить все работы. Противники переброски воды сибирских рек утверждали, что он катастрофичен с экологической точки зрения.

Основных направлений критики было два: негативные экологические последствия и слишком высокая стоимость. На стоимость среди публики, которая тогда бушевала с протестами, мало кто обращал внимание. А вот прогнозы об экологических последствиях сыграли свою роль.

Канал, который предполагалось строить, был бы целой рекой, протекающей в открытом земляном русле длиной более 2,5 тысячи километров, шириной 100 с лишним метров, глубиной в 9 метров. Специалисты тогда рассчитали, что фильтрация (то есть просачивание воды в почву) вместе с испарением в таком канале «украли» бы из него порядка 50% влаги. До недавнего времени Северо-Крымский канал характеризовался именно так. А Большой Каракумский канал (наряду с китайскими это одна из самых протяжённых искусственных рек в мире) и сейчас так характеризуется.

Экологические последствия от такого объёма потерь воды действительно были бы очень серьёзными. Это и подтопление территорий, и заболачивание окрестных земель, и деградация окружающих экосистем!

Как отмечает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, с 1986 года на территории бывшего СССР произошли серьёзные изменения. Во-первых, изменилась ситуация и в Центральной Азии, и особенно на юге Европейской части России, где дефицит воды стал ощущаться гораздо сильнее, а что касается новых российских регионов, то тем более. Процесс опустынивания идёт полным ходом. Если не помочь им с водой, пустыня продолжит наступать на плодородные земли.

В первую очередь, этот эффект виден на примере реки Дон, который за последние 40 лет потеряла почти 40% своей водности. И если водоносность Волги или уровень Байкала проявляют какую-то цикличность, то с Доном цикличности нет – это тренд, который длится долго и будет продолжаться. Для того, чтобы хотя бы сохранить то, что есть сейчас, придётся принимать очень серьёзные меры по наведению порядка в водном хозяйстве.

Изменения грядут и в технологиях. Изначально задумывался канал с открытым руслом, при котором фильтрация и подтопления были бы неизбежны. На рубеже веков, в начале нулевых годов речь шла о железобетонных трубах, а теперь речь идёт уже о пластиковых трубах и даже о трубах из недорогих композитов. Из пластиковых труб, которые можно пустить под землёй, практически нет испарения и фильтрации. В холодных регионах глубина их залегания может быть где-то 2-2,5 метра, там, где потеплее – 1,8 метра, южнее – и того меньше. Потери воды при таком водоводе составят всего около 2%.

Наконец, остаётся вопрос о финансировании проекта. Как уже отмечалось, общие расходы составят порядка 8-ми триллионов рублей. Однако и тут российским гидротехникам есть что сказать. Если старый проект открытого канала дал бы эффект только после полного завершения строительства (его строили бы минимум 15 лет), то трубы можно тянуть отдельными «очередями». Одна очередь из 7-8 «ниток» труб трёхметрового диаметра на 5 миллиардов кубометров воды в год уже даст поток воды. Дальше можно расширять пропускную способность по возможности – следующая очередь «ниток» пройдёт рядом с предыдущей, вдоль неё, при этом строительная инфраструктура останется от первой очереди, и сооружение второй будет значительно дешевле.

Тем не менее все эти научные и технические аргументы вызывают большую настороженность в обществе. Любая экосистема – это сложный комплекс с множеством обратных связей, и вмешательство в него может привести к непредсказуемым последствиям. Первый, ещё советский проект переброски северных рек вызвал серьёзную критику не только со стороны населения, но также от экологов и научного сообщества. Как бы то ни было, тема открыта, и нам предстоит серьёзная общественная дискуссия…

Искренне Ваш,

За-Строй.РФ

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!

а другие пути решения есть? Понимаю, юг высыхает, но всё же?!

@Удивлённый саморегулятор, Вы правы, технологии не стоят на месте. Если будут решать проблему таким образом, то уже скорее всего с привлечением всех инноваций. Ну и думаю, что за столько лет просчитали риски, включая экологические

Кто когда заботился об экологии?

А вы говорите «риски»