Новый курс стройкомплекса России

Почему многим подрядчикам стоит быстрее переключаться с МКД на ИЖС, а субподрядчикам надо не тянуть со вступлением в СРО? Ответ знают в НОПРИЗ и НОСТРОЙ

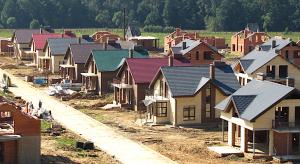

Строительный рынок жилья в России переживает серьёзные изменения. Ещё несколько лет назад главным драйвером отрасли было возведение многоэтажных домов, но сегодня ситуация кардинально изменилась. Спрос на квартиры в новостройках не просто падает – он обрушился. Льготные программы сокращаются, а нераспроданные квадратные метры становятся обузой для застройщиков.

Многие представители отрасли уже поняли, что возврата к прежней модели, когда строительные холдинги накачивались бюджетными деньгами за счёт льготных программ, а города обрастали кварталами «человейников», уже не будет. Налицо не просто временный провал по объёмам, а глубокая трансформация. И в выигрыше окажется те, кто смогут быстрее увидеть контуры будущего. Попробуем представить, какие тренды уже сегодня можно заметить, и на что стоит обратить внимание российским строителям.

Тупиковый путь

Долгие годы строительный рынок был рынком не покупателя, а продавца. В поисках ответа на болезненный жилищный вопрос граждане брали то, на что удавалось наскрести денег. А продавцы, соответственно, руководствовались принципом «не хочешь – не ешь», и беззастенчиво ухудшали условия жизни российских граждан.

Цифры говорят сами за себя. В 2025 году средняя площадь проданных квартир в новостройках составила 50,4 квадратного метра, что на 2% меньше, чем в предыдущем году. В некоторых городах снижение ещё более выражено. Например, в Чебоксарах средняя площадь за год сократилась на 10% (до 57,5 квадратного метра), в Кирове на 9% (до 50,5 «квадрата»), в Ярославле и Липецке на 7% (до 51,3 и 53,6 «квадрата» соответственно). В Москве и Питере средняя площадь стабилизировалась, поскольку уже достигла предельно допустимых нормативов.

Одновременно дома тянутся ввысь. На окраинах растут микрорайоны из уродливых человейников – в Москве и Подмосковье преобладают дома высотой более 25-ти этажей. В регионах этажность также растёт, но медленнее: например, в Екатеринбурге и Казани типичны дома 17-22 этажа.

Кроме того, в районах с высокой плотностью застройки перегружена инфраструктура – не хватает школ, детских садов, поликлиник, строительство которых крупные холдинги пытаются (и небезуспешно) спихнуть на муниципальные власти.

Всё это в итоге вызвало закономерный результат – до 70% квартир первичного фонда остаются нераспроданными из-за низкого спроса на малогабаритки в высотках. Цены достигли такого уровня, что небогатые покупатели, да и большая часть среднего класса просто ушли с него. Если единственный вариант решить жилищную проблему – это купить микроскопическую квартирку на 25-ом этаже и выплачивать за неё ипотеку ближайшие 30 лет – то многие потенциальные клиенты от такого «счастья» просто отказываются. Лучше и дальше жить тремя поколениями в бабушкиной хрущёвке или переехать на съёмную квартиру.

Элитка и ИЖС – вместо человейников

Зато оставшиеся на рынке состоятельные граждане знают цену своим денежкам, умеют выбирать и предъявляют высокие запросы к качеству жилья. Квартиры формата «собачья конура» им не интересны даже как способ размещения денег.

Это показывают и цифры. В элитном сегменте площадь квартир продолжает расти, увеличиваясь в среднем на 5% ежегодно, а этажность снижается. Жилые комплексы в премиум классе редко превышают 10-15 этажей. Вторым направлением стало развитие индивидуального домостроения. На фоне кризиса многоэтажного строительства доля частных домов достигла 74% от общего ввода жилья, а их средняя площадь составила в этом году 142 квадратных метра.

Сегодня рынок ИЖС специфичен. Он образован с одной стороны «самостройщиками», которые, не дожидаясь помощи от государства, ставят дома своими силами или нанимая бригады. Пока это единственный способ обзавестись жильём для жителей небольших городков и деревень, где многоэтажки не строятся со времён СССР. Вторая категория – те самые состоятельные граждане, которые предпочитают обзавестись собственным коттеджем в пригороде. Именно их имеют в виду крупные строительные холдинги, заходя в сегмент малоэтажного строительства.

Однако со временем ситуация будет меняться, и малоэтажки имеет все шансы стать по-настоящему массовым направлением. Согласно данным ВЦИОМ, 78% россиян предпочли бы жить в собственном доме. В 2024 году доля ИЖС в общем объёме ввода жилья достигла 57,9%. Этот показатель значительно превышает прогнозы, сделанные несколько лет назад. По оценкам госкорпорации «Дом.РФ», до 70% покупателей отдают предпочтение частным домам. Люди мечтают не просто о койко-месте, но о собственном участке, свежем воздухе и свободе от соседского шума. Это подтверждает высокий спрос на такой формат жилья.

При увеличении объёмов и реализации крупных программ, себестоимость будет снижаться, а значит, вслед за элитными коттеджными посёлками придут проекты эконом-класса, а после них – и ещё более доступные предложения.

Зелёный свет от государства

Но главная проблема даже не в этом. Строительство МКД, особенно с малыми квартирами, противоречит демографической политике государства. Как верно отметил президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров, такие жилые помещения не способствуют росту семей и созданию благоприятных условий для жизни.

Мнение строителей подтверждают социологи и антропологи – в крупных городах люди не размножаются, а вымирают! Парадоксальный прирост населения происходит исключительно из-за внешней миграции. Но если одновременно не развивается сельская местность, стагнируют малые городки и деревни, то и новым людям взяться неоткуда. В стране наступает депопуляция. И такая печальная закономерность типична не только для России, но и для почти всех промышленно развитых стран.

Мегаполисы сталкиваются с перегрузкой инфраструктуры, транспортной и социальной систем. В то же время малые города и сельская местность лишены инвестиций, что приводит к снижению качества жизни. Эти демографические сдвиги снижают даже обороноспособность державы, поскольку сверхконцентрированное население и техносфера превращаются в отличную мишень для потенциального противника.

Не случайно в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года обозначена цель создания комфортной и сбалансированной среды для жизни за пределами крупных городов. С точки зрения государственных интересов, развитие частного домовладения – один из жизненно важных приоритетов.

От теории – к практике

И это не просто слова. Уже появилась линейка ипотечных продуктов, ориентированных именно на этот рынок. Например, действует семейная ипотека для строительства ИЖС, со ставкой 5,5% годовых, при максимально сумме 12 миллионов рублей в Москве и 6 миллионов рублей в регионе. Программа позволяет использовать материнский капитал для строительства частного дома. В населённых пунктах численность до 30-ти тысяч жителей запущена сельская ипотека со ставкой от 0,1% до 3%, на суммы до 5-ти миллионов рублей. Существует единая льготная ипотека на ИЖС, со ставкой от 6% на срок до 30-ти лет. По этой программе можно получить сумму до 6-9-ти миллионов рублей. Кроме того, с 2025 года расширены возможности применения маткапитала – его можно направить на покупку готового дома с участком, либо строительство или реконструкцию жилья.

Также с 1 марта 2025-го введён механизм эскроу для частных домов, аналогичный МКД, при котором средства замораживаются на спецсчетах до завершения строительства. Эта процедура обязательна для проектов с семейной ипотекой, но добровольно для других случаев. Нельзя сказать, что программа пользуется бешеной популярностью, для застройщиков этот механизм не очень комфортен, но постепенно она набирает обороты.

Есть и другие нужные и полезные меры. Это программы по газификации частного сектора, налоговые послабления и сокращение процедур, современные цифровые решения. Например, новый онлайн-сервис «Земля просто» ускоряет оформление участков в 2-3 раза. А также инвестиции в современные строительные технологии – прежде всего, в производство модульных домов, которое способно на порядки ускорить и удешевить строительство.

НОПРИЗ держит руку на пульсе

Разумеется, комплексное развитие территорий предполагает не только строительство домов, но и создание всей необходимой инфраструктуры. Наряду с жилыми объектами должны появиться дороги, школы, больницы и предприятия. Только такой подход может обеспечить долгосрочное развитие малых городов и способствовать расселению жителей из мегаполисов.

Одним из важных программных документов в этом направлении станет Генеральная схема расселения и градостроительного развития Российской Федерации, которую сейчас разрабатывает НОПРИЗ. Как пояснил президент Нацобъединения Анвар Шамузафаров, для успешного решения столь масштабных задач необходим переход к опережающему развитию новых типов жилой среды, отвечающих дружественным человеку природоцентричным формам жизнеустройства.

Другим направление станет развитие систем интернет-связи (космической связи — КОСКОМ), которая даст возможность удалённой работы и обмена информацией. При этом часть членов семьи может работать вахтовым методом в арктических и иных зонах с неблагоприятными условиями, а остальная часть семьи проживает на более комфортных территориях.

По мнению экспертов НОПРИЗ, для законодательного обеспечения данной работы необходимо внести ряд изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Прежде всего речь идёт о введении единых схем территориального планирования нескольких муниципальных образований и их частей, в том числе с учётом совместного развития систем расселения, инфраструктуры, производства и использования природных ресурсов в соседствующих субъектах Российской Федерации с наделением этих субъектов правом определения территорий развития.

Далее, это наделение Правительства РФ правом определения в единых схемах территориального планирования России ареалов и территорий в двух или нескольких субъектах Российской Федерации для развития комплексной малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, предоставления (продажи) земельных участков для размещения жилых и сопутствующих объектов, мест приложения труда.

И, наконец, установления правовых норм разработки и введения Правительством РФ в действие Генеральной схемы территориального планирования и градостроительного развития Российской Федерации в области рационального и безопасного расселения населения.

Субподрядчикам – приготовиться

По сию пору строительство в сфере ИЖС носит стихийный характер. Граждане нанимают частные бригады либо сомнительные компании, руководствуясь принципом дешевизны. Проект частенько скачивают из интернета, никак не привязывая к реальной площадке, а про инженерные изыскания и подавно никто не думает. В результате стройка превращается в лотерею, когда не понятно, получит ли заказчик более-менее приемлемый дом или вселится в живописную хибару, которая через пять лет превратиться в груду стеноблоков.

Понятно, что условием государственных программ и бюджетного финансирования станет упорядочивание рынка, а удивительная вольница, которая сегодня царит в сфере малоэтажки, сменится жёстким регулированием. И скорее всего, затронет оно не только генеральных подрядчиков. Сейчас генподрядчик несёт ответственность за все этапы строительства, включая работу субподрядчиков. Однако, как отмечает президент Национального объединения строителей Антон Глушков, более 90% генподрядных организаций – это малый бизнес, у которого нет ресурсов для полноценного контроля за субподрядчиками.

Проблемы текущей модели хорошо известны: генподрядчики физически не могут проверять всех субподрядчиков, а заказчику сложно взыскать ущерб при нарушении качества работ или срыве сроков.

Государство сделало ставку именно на саморегулирование, а не на лицензирование рынка. Требования к саморегулируемым организациям и их членам ужесточаются, что явно показывает – именно этот механизм власти рассматривают как главный при обеспечении качества и безопасности строительства. И, скорее всего, внесение требований о членстве субподрядчиков в СРО станет лишь вопросом времени.

Подведём итоги

Итак, жилищный рынок за последние годы существенно трансформировался. Жильё стало менее доступным, а типичный покупатель – это уже не средний россиянин, который кое-как наскрёб первый взнос на ипотеку, а состоятельный гражданин, с высокими запросами и требованиями. Теперь свою волю диктует уже не продавец, а покупатель.

Постепенно центр тяжести сдвигается от МКД немного в сторону элитного жилья и много – в сторону малоэтажного домостроения. И если с «элитками» всё понятно, этот специфический сегмент по определению не может существенно расширяться, то объёмы ИЖС будут увеличиваться. С развитием современных технологий и запуском госпрограмм всё больше жилищных компаний обратит своё внимание на ранее не слишком приоритетное направление. Одновременно будут ужесточаться требования к участникам рынка, что наверняка приведёт к усилению роли строительного саморегулирования.

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!

к ижс молодой семье надо дарить машину, иначе никак ;)

@Анфиса, согласен. Или налаживать общественный транспорт. Иначе никак с нашим развитием инфраструктуры.

Присоединюсь....

Хоть я и городской житель, но понимаю тех, кто выбирает свой дом.... Но для того, чтобы там жить действительно нужна инфраструктура и в том числе транспортная доступность до города.... Без этого сложно будет населять, очень сложно....

Ну а про тачку в придачку это вообще супер))))

В доме действительно намного комфортнее жить. Кроме того дешевле.

Но КРТ у нас пока хромает на 2 ноги. Надо докручивать.

Хрен редьки не слаще...

Вместо высотных "человейников" пошла мода у строителей на "лежачие человейники".

Часто проезжаю мимо нескольких таких поселочков, застроенных однотипными домиками.

Участки 4-6 соток, зачастую, огороженные со всех сторон профлистом. И домики все меньше и меньше.

Самая большая вывеска в поселочке - это вывеска "Офис продаж".

По моим наблюдениям еще пару лет назад домики раскупались, а сейчас, вроде, все поутихло.

Да и немногие, купившие такие домики, повозят- повозят детей в садики и школы, да и начнут использовать эти домики изредка в качестве дач.

Для официальных строительных фирм ИЖС - бесперспективняк, по моему мнению.

К тому же, по своему опыту знаю, что официальные строительные фирмы берут за строительство ровно в 2 раза (у меня было так) больше чем, частники.

А контроль заказчика нужен и за теми и за этими. Никакое СРО не поможет, если попадутся, хоть и официальные, но, недобросовестные строители.

Угадайте с двух раз, кого я выбрал для строительства своего небольшого домика.

@Салават Истамбаев, .....всё правильно. Видок у таких поселочков всё хуже и хуже. Раньше с редкими огороженными поселками с танхаусами было всё понятно. Сейчас жалкое зрелище.