Человейники убивают рождаемость!

Неприятные тренды – рост высотности, сокращение средней площади квартир на первичном рынке, снижение доступности жилья – всё больше ухудшают демографическую ситуацию в России…

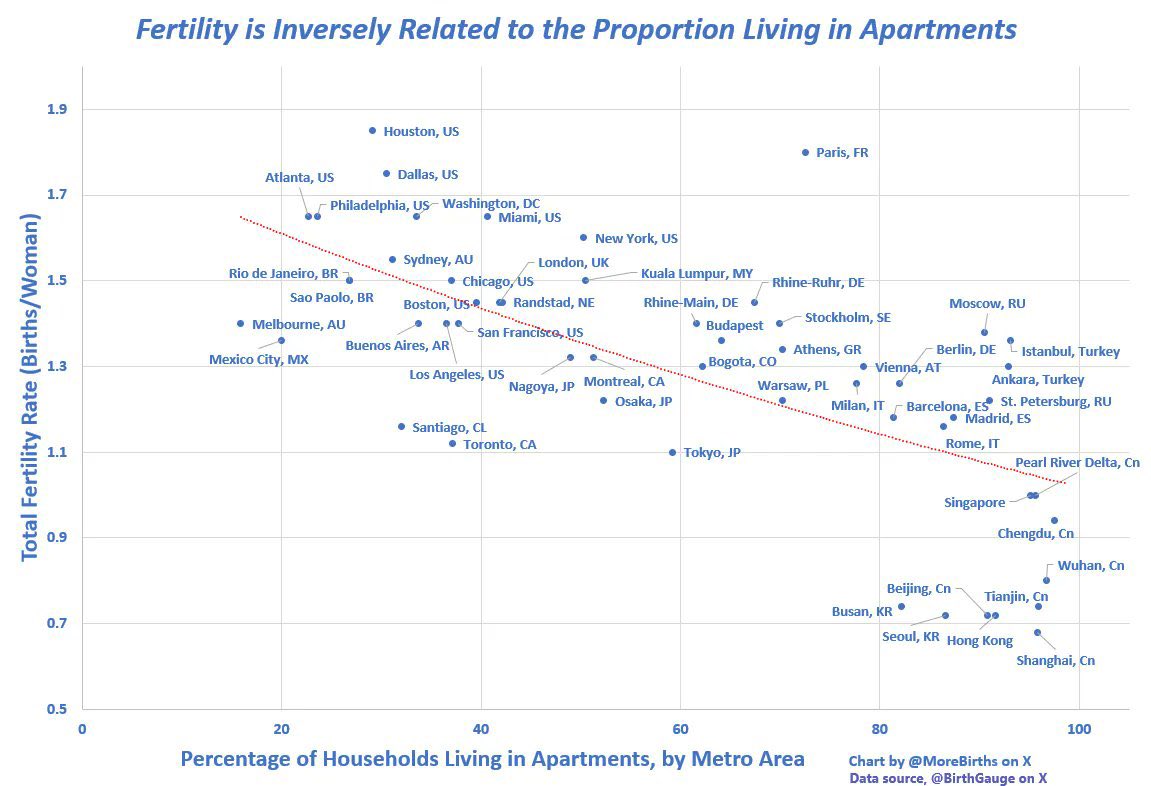

Западные учёные изучили зависимость рождаемости в крупных агломерациях мира от доли проживающих в квартирах. На график были нанесены статистические данные, где по оси абсцисс откладывалась процентная доля обитателей многоэтажек, а по оси ординат – количество детей на одну женщину. Итоговое облако значений было аппроксимировано простой горизонтальной линии, которая показало очевидную тенденцию: больше «человейников» – меньше детей.

Самая низкая рождаемость в мире в корейских и китайских мегаполисах, где она упала до 0,9 ребёнка на женщину (Шанхай, Гонконг, Сеул, Пусан, Ухань). В них же самая высокая доля проживающих в квартирах, около 90%. По России коэффициент рождаемости в среднем составляет 1,4, а в Санкт-Петербурге – 1,26, в Москве – 1,35. Это ниже уровня естественного воспроизводства.

Примерно об этом же говорят и наблюдения антропологов. Российский палеоантрополог и популяризатор научного мировоззрения, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский в своих лекциях объяснял, что современным городам свойственна отрицательная популяционная динамика. Проще говоря, люди, загнанные в многомиллионные мегаполисы, постепенно вымирают, а кажущийся прирост населения обусловлен внешней миграцией. Города, словно гигантский пылесос, стягивают на себя людские ресурсы с окружающих территорий.

Если посмотреть на современный мир в целом, то демографический рост наблюдается в традиционных аграрных странах Африки, Средней Азии, Ближнего Востока. И, наоборот, с ростом урбанизации и повышением уровня жизни сокращается и воспроизводство населения. В научной среде этот парадокс называется «второй демографический переход».

Причины всем хорошо известны. Экологические проблемы, транспортный стресс, отсутствие жизненного пространства, высокая стоимость жизни, образования и медицины. А главное – крайне длинный период взросления и обучения детей. Если на селе ребёнок в 5-6 лет уже может как-то помогать родителям по хозяйству, то в городе он до 18-20-ти лет, а то и дольше остаётся иждивенцем. Чтобы его вырастить, обучить и трудоустроить, приходится вкладывать колоссальные средства. При этом в современном мире граждане ещё и лишены социальной стабильности советской эпохи, так что просто не могут планировать свою жизнь на такой долгий срок. Так работает экономика современного урбанизированного общества, и поменять глобальные тенденции бодрыми агитками или разовыми подачками не получится.

Тем временем строительная отрасль, предоставленная сама себе, двигается в прямо противоположном направлении. Статистика показывает неприятные тренды – рост высотности, сокращение средней площади квартир на первичном рынке, снижение доступности жилья. Средний бюджет покупки квартиры в московских новостройках летом 2024 года превысил 20,5 миллиона рублей, по данным Росреестра. То есть при такой средней цене новостройки на первый взнос по ипотеке при минимальном первом взносе в 30% от её цены покупателю надо для начала накопить 6 миллионов рублей.

Как показывают простые расчёты, копить на однушку в 30 «квадратов» в городах-миллионниках при средней зарплате придётся от 10-ти до 60-ти лет. А если не копить, а пойти на поклон к банкирам, то для того, чтобы с клиентом хотя бы начали разговаривать, придётся сначала показать официальные доходы в размере нескольких сотен тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры и вовсе стали предметом немыслимой роскоши.

Именно к таком эффекту привела многолетняя политика накачивания банков и девелоперских компаний многомиллиардными государственными дотациями по различным льготным программам. Недвижимость всё больше становится не местом для жизни, а активом, который состоятельные люди покупают для размещения средств, сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи.

Российский публицист и общественный деятель Юрий Крупнов разумно отмечает:

Надо от тупиковой мегаполисной урбанизации переходить к ландшафтно-усадебной малоэтажной урбанизации, не застраивать мегаполисы бетонными времянками, а обеспечивать качественную жизнь на русских просторах;

Для этого необходимо сместить вектор государственного финансирования с очередных «человейников» в сторону индивидуального жилищного строительства, малоэтажных русских городов и селений. Предоставлять молодым семьям землю под застройку и кредиты на строительство под щадящие проценты. О необходимости таких шагов уже давно говорит и профессиональное архитектурное сообщество. Неустанно бьёт тревогу по поводу складывающейся в России ситуации президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров.

Впрочем, скептики полагают, что само по себе вливание денег в ИЖС неблагоприятные демографические тенденции не поменяет. Граждане бегут в мегаполисы не от большого желания жить в коммуналке и тратить по два часа в день, чтобы добраться до работы, а прежде всего, чтобы найти эту самую работу. В российских райцентрах, не говоря уже про деревни, производство не развивается.

Заодно тает и социальная инфраструктура. Например, по данным Минпросвещения России, с 2022-го по 2024-й годы в стране закрылось около 900 сельских школ. В 2024-2025-ом учебном году таких школ было 21,1 тысячи, но каждый год их становится на 400-500 меньше. То же самое происходит с детскими садами, спортивными кружками, библиотеками. Продолжается «оптимизация» медицины, когда лечить горло приходится в одном районе, почки – в соседнем, а если есть проблемы с сердцем – то нужно ехать в областной центр. А без социальной инфраструктуры и новых рабочих мест российская глубинка будет вымирать и дальше, сколько денег не выделяй из бюджета на строительство «одноэтажной России»…

P. S.

Между тем, отечественные политики полагают, что решить демографический вопрос можно гораздо проще. Например, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов недавно заявил, что необходимо запретить показывать в фильмах бездетных женщин, «чтобы не подавать молодёжи плохой пример». Продемонстрировав удивительную веру в победу пропаганды над объективной реальностью.

Искренне Ваш,

За-Строй.РФ

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!

Проблема рождаемости сегодня это не просто вопрос квартир или этажности. Молодёжь прекрасно видит, в каком мире она живёт: нестабильность, высокая стоимость жизни, инфляция, СВО, отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Рожать детей в такой обстановке решение, требующее огромного мужества и ресурсов. К сожалению, пока что государственные меры больше напоминают имитацию заботы. Что касается инициатив вроде запрета бездетных героинь в кино тут, как говорится, всё в духе господина Милонова.

@Дмитрий, государству нужна рождаемость, которая поднимется сама по себе! Вот и все дела! Мы говорим, а все рожайте и живите как хотите!

В жилье (квартирах) есть две основные проблемы:

1. Цена

2. Площадь.

@Толябыч, большая цена = большая площадь :)

Сегодня попалась под руку, ещё как вариант, вот вам сравнение с большими городами:

В 1968 году американский этолог Джон Кэлхун провёл один из самых пугающих экспериментов в истории поведенческой науки. Он назвал его «Вселенная-25» — модель идеального общества, где мыши должны были жить в раю.

Кэлхун построил замкнутое пространство, рассчитанное на 3840 грызунов. В этом «мире» было всё: неограниченная пища, свежая вода, постоянная температура, полная безопасность, чистота и медицинский контроль. Ни болезней, ни хищников, ни конкуренции за ресурсы.

В загон поселили четыре пары мышей.

Вначале всё шло идеально: популяция росла, мыши обустраивались, заботились о потомстве. Но на пике — когда численность достигла около 2200 особей — начались необратимые изменения.

Самцы теряли интерес к самкам и защите территории. Многие становились апатичными или агрессивными. Самки отказывались от воспитания детёнышей — а иногда и убивали их. Выродилась новая категория — так называемые «красивые мыши»: физически ухоженные, с идеальной шерстью, но полностью пассивные. Они не дрались, не спаривались, не воспитывали потомство. Их интересовала только еда, сон и уход за собой.

Общество распалось. Социальные связи разрушились. Воспроизводство остановилось. Даже когда численность резко снизилась и ресурсы по-прежнему были в избытке — мыши уже не могли вернуться к нормальному поведению.

К 1780 дню эксперимента погибла последняя мышь.

Эксперимент Кэлхуна стал метафорой не только для биологов, но и для философов, социологов, урбанистов. Он показал: в условиях полного изобилия, где исчезают вызовы, борьба и необходимость адаптироваться, общество теряет смысл, цель и способность к выживанию.

@Дмитрий, делаем выводы: квартиры способствуют демографии ;)

А че все такие серьезные?

Если нужно улучшать демографию, то для этого нужно что-то делать. В настоящее время даже за сохранение необходимо хорошо поощрять.